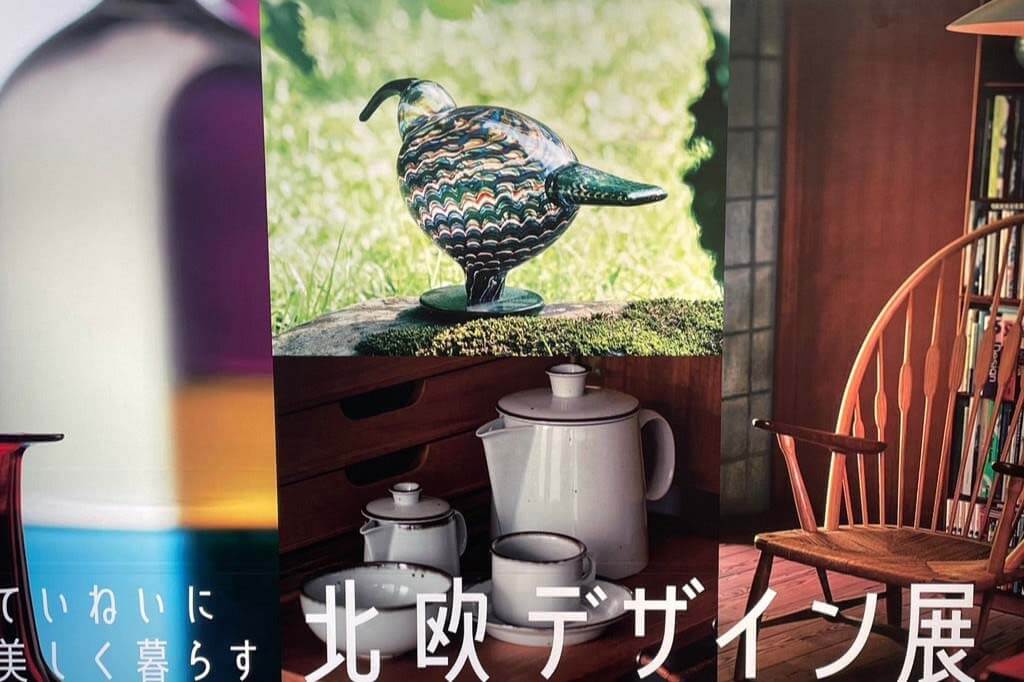

Vol.3 JR高島屋にて開催された「ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展」紀行

会場では平日にもかかわらず、たくさんの方が見に来ていました。1つの椅子をじっくり見ている方やご夫婦やお友達とおしゃべりしながら「この椅子、あのドラマに出てたよね」など、おしゃべりを楽しみながら回っている様子でした。 本物を見る時間を作り、物と対話する。自分の「好き」を新しく見つけたり、再確認したり。

本物を見る時間を作り、物と対話する。自分の「好き」を新しく見つけたり、再確認したり。それは、やっぱり画面越しでは味わえないものです。普段から家具を取り扱う仕事をしていますが、純粋に家具を愛でるという新鮮な気持ちを、会場を回ることで改めて思い出させてもらえました。

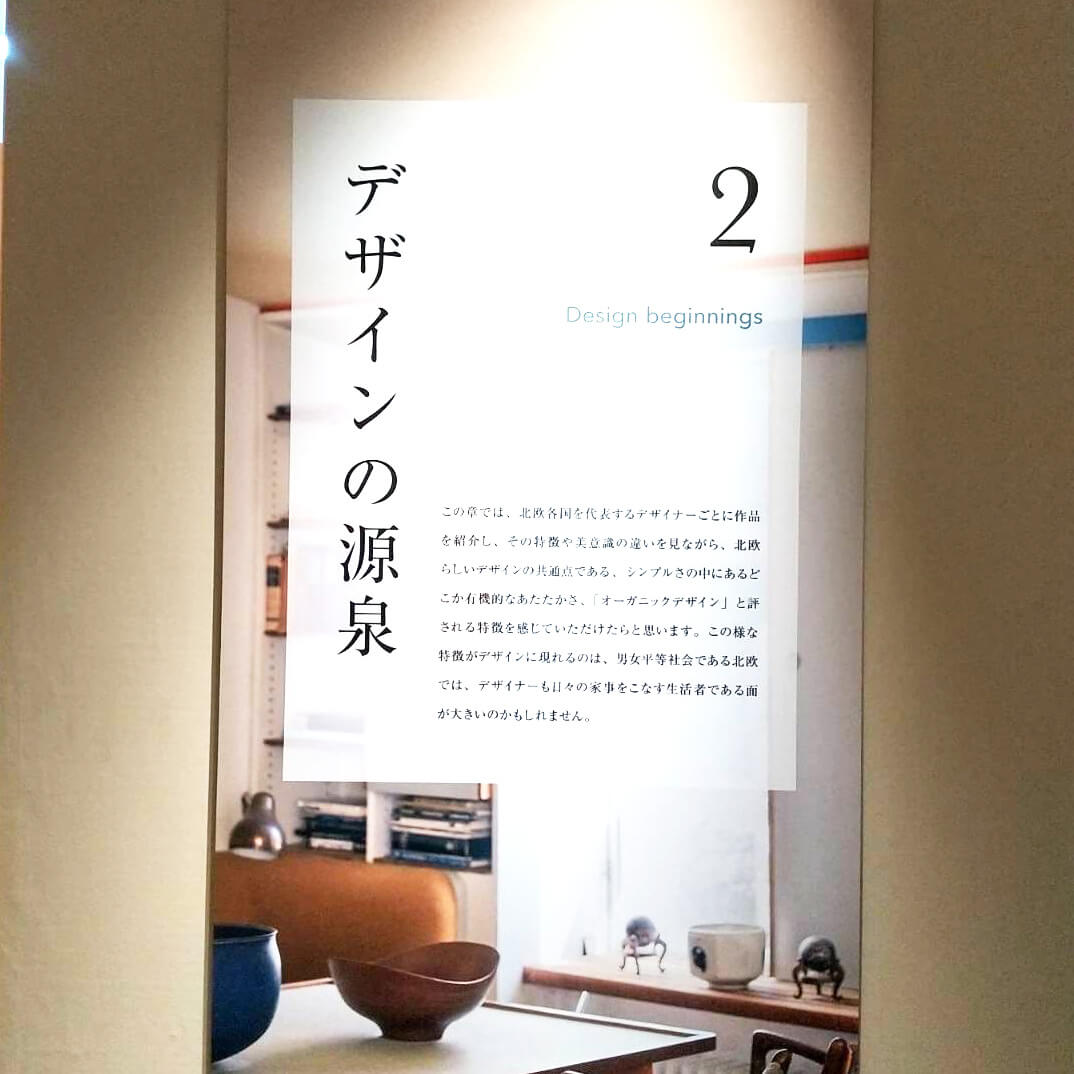

「デザインの源泉」

この章では椅子以外の家具はもちろん、カトラリーや食器、日常品をデザイナー別に紹介していましたので、前章とはまた違った角度から家具とそのデザイナーにアプローチしていきます。

この章では椅子以外の家具はもちろん、カトラリーや食器、日常品をデザイナー別に紹介していましたので、前章とはまた違った角度から家具とそのデザイナーにアプローチしていきます。

そして、その特徴や美意識の違いを見ながら、 北欧らしいデザインの共通点である、シンプルさの中にあるどこか有機的なあたたかさ、 「オーガニックデザイン」 と評される特徴を感じていただけたらと思います。

この様な特徴がデザインに現れるのは、男女平等社会である北欧では、デザイナーも日々の家事をこなす生活者である面が大きいのかもしれません。良いデザイン、美しいデザインは、日々の暮らしを豊かにしてくれます。 男女平等性の高い社会の中で、 生活者として暮らすデザイナーが、モノを使いながら、 さらなる美しいものを生み出します。

先日テレビでこんなニュースを見ました。

世界経済フォーラムが2023年6月20日に2023版「Global Gender Gap Report」が発表されました。ジェンダーギャップ指数とは、「経済」「教育」「健康」「政治」の4つの分野における男女格差を測ったもので、「1」に近いほどその格差が小さいことを表しています。

この調査によると、男女の格差が最も小さい国はアイスランドでした。スコア(指数)は「0.912」で、唯一「0.9」を超えていて、アイスランドは10年以上トップをキープしています。

そして、注目すべきなのが、多少の順位変動はあるものの上位は例年北欧の国が占めているということ。ここでも男女平等・福祉国家である北欧を象徴していますね。

ちなみに、日本は146か国中125位。 日本は毎年順位が低いが、今年は過去最低の順位となってしまいました。

では、なぜ北欧の国々の評価が高いのか。そこには「美しいデザイン」が深くかかわっているようです。一見何のつながりもないような社会福祉とデザイン。その発端は19世紀の北欧で展開された芸術と生活の一致を目指す「アーツ・アンド・クラフツ運動」にありました。

ここで言う「美」とは、

①実用的で、②便利で、③目的に即し、④使用者や製作者の情熱を表現するものである

と定義されました。

芸術や手工芸と身近な生活を結びつける運動のことで、多くの名立たるデザイナーがこれに共鳴し、デザイナーでありながらアートピース(1点物)を製作したり、あるいはアーティストがプロダクト(量産品)を製作したりしながら、「アート」と「クラフツ」の垣根、つまり、「美」を崇高なものとしてではなく、身近に親しむ物へと変えていきました。美しいデザインに日常的に触れ、審美眼を持つことが良い社会の実現につながるという強い信念が実を結んだのです。

福祉国家としての北欧を支える思想はまさに「北欧デザイン」にあるといっても過言ではなりません。洗練された美しさ、使いやすさ、使い手を選ばない普遍的な形や色合いは単なる鑑賞や消費と対象ではなく、「良心の泉の源泉」となり、人や社会を育てる力があったのです。

それでは、人々の意識を変え、普遍的な美しいデザインをつくり出したデザイナーを見ていきましょう。

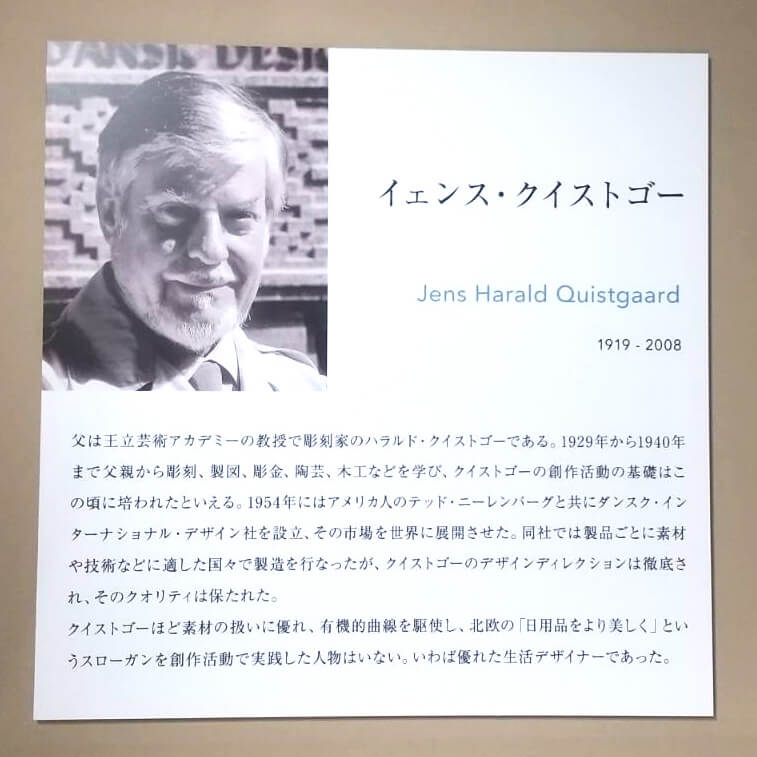

イェンス・クイストゴー

Dansk コベンスタイル 両手鍋

|

|

鍋蓋の特徴的な持ち手。つかみやすいのはもちろん、鍋敷きとしても使える優れもの。考えつくされた実用性とオシャレさに脱帽です。

DANSK チーク材 トレイ

|

|

木工、陶芸、金属など、あらゆる素材の扱いに優れ、北欧の「日用品をより美しく」というスローガンが掲げて創作活動を実践した、まさに生活デザイナーでした。

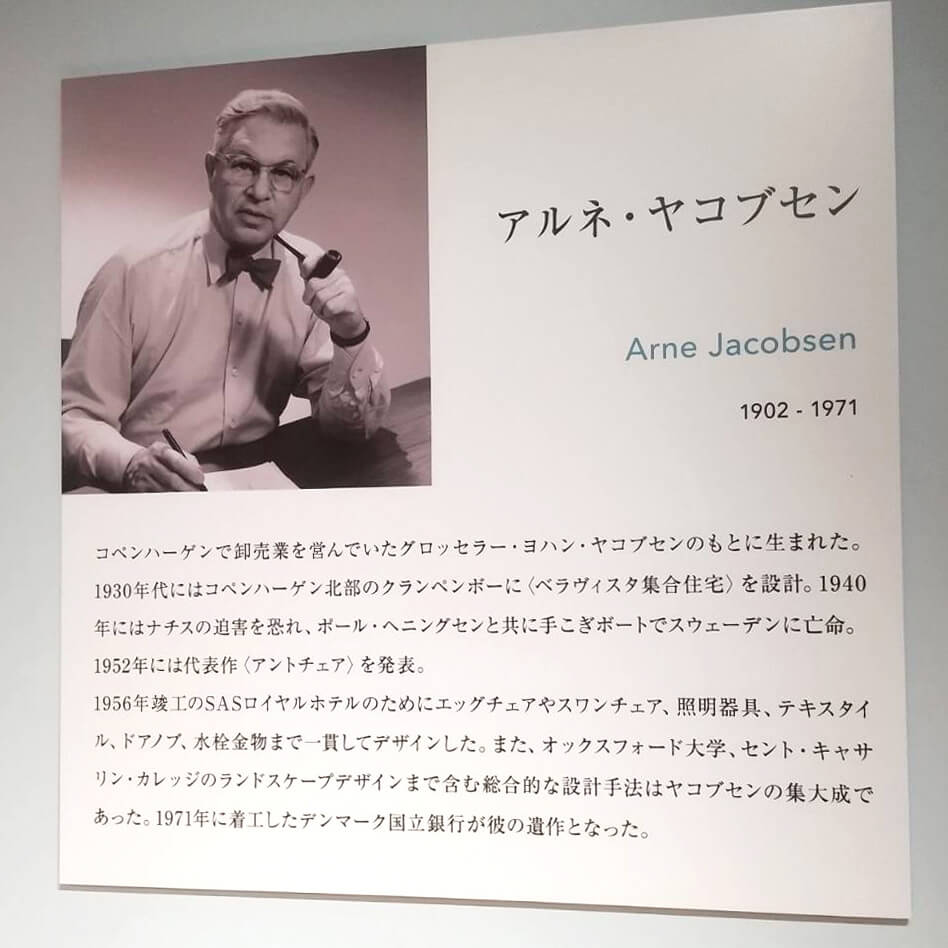

アルネ・ヤコブセン

FRITZ HANSEN アントチェア

|

|

1950年代に発表され、誕生から60年以上経った今でもミニマルなデザインと斬新さは健在。愛らしい姿が最大の魅力。

会場には、3本脚のアントチェアがありました。アルネ・ヤコブセンの強いこだわりで「人が座れば5本脚になるから問題ない」と発売当初は3本脚。安全性を求めたメーカー側は4本脚への変更を求めましたが、亡くなるまで認めなかったとのこと。

当店でもアントチェアは何度か入荷しましたが、3本脚の実物を初めて見ることができて感激でした。

また、会場にはアルト・ヤコブセンデザインの家具でまとめた空間がありました。シンプルなデザインの中に計算されたこだわりが現代の私たちをも惹きつけます。まさに、北欧モダンデザインの原型を生み出したといっても過言ではありません。

ポール・ケアホルム

FRITZ HANSEN PK22 イージーチェア

|

|

彼は、無駄をそぎ落とした”Less is more”を具現化したデザインと木が主な材料だった時代にスチールやガラスなどの素材を使って、デンマーク家具に新たな風を吹かせました。

カイ・フランク

Nuutajarvi 1610 カルティオ・ピッチャー

|

|

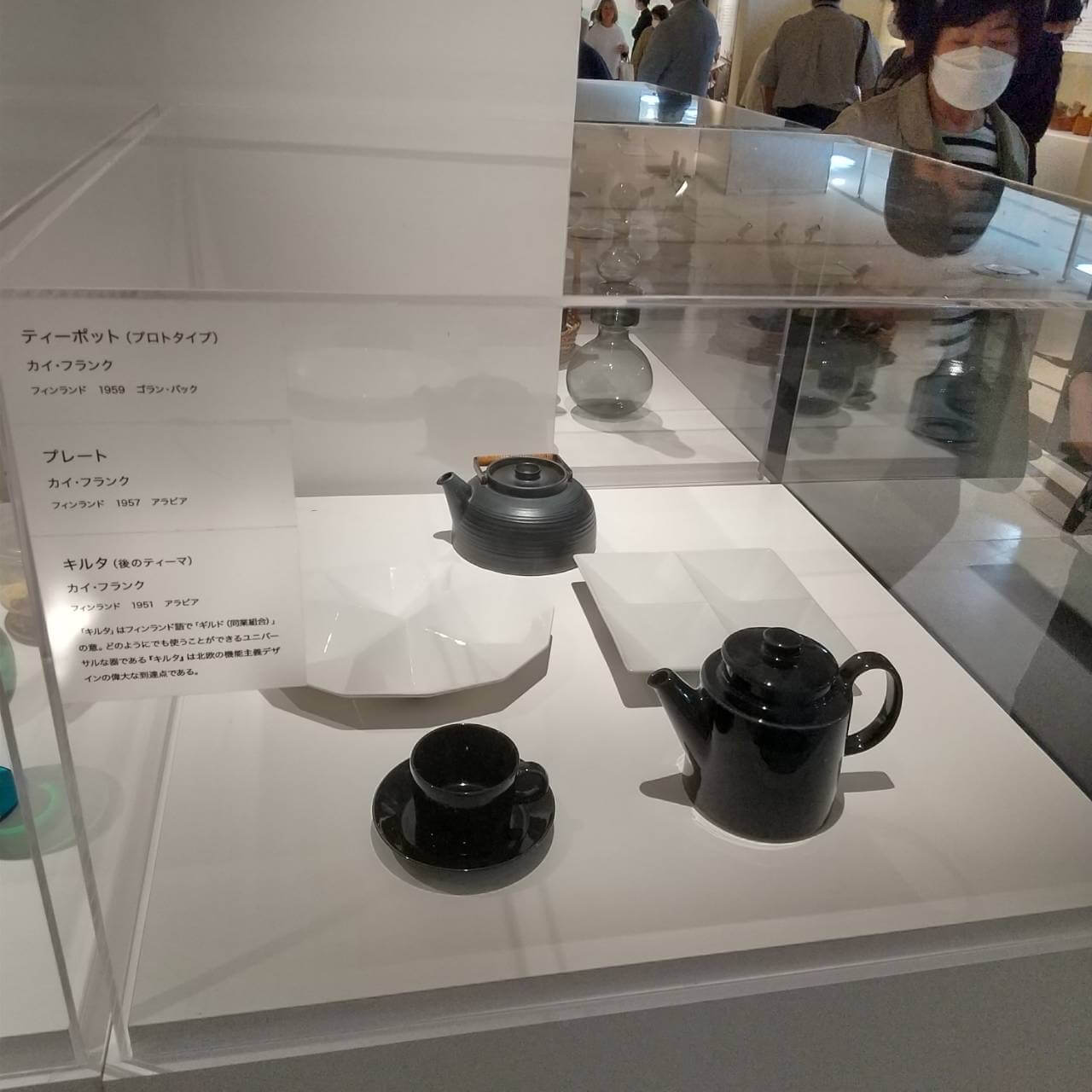

iittala Kilta

|

|

カイ・フランクが提案したKiltaは多目的な用途で使え、他のデザインの食器とも組みあわせられるようにとデザインされました。実用的で機能的、それでいて、どこか温かみがあるのは大衆のデザインを生涯求めたカイ・フランクの人柄を現しているようです。

そして、1983年その志はそのまま、素材や形を改良して生まれたのがTEEMAです。

カラーバリエーション豊かで、限定色も販売され、人々の興味を放しません。カイ・フランクの狙い通りに、広く長く愛されるシリーズになりました。

社会をより良いものとするためにデザイナーとして果たすべき使命感を強く持ち続け、「フィンランドデザインの良心」と称されるようになりました。

ハンス・J・ウェグナー

名作椅子の数々

手前からニーボーチェア、チャイニーズチェア、Yチェア、奥にはピーコックチェア、ドルフィンチェアと彼の代表先がずらりと並んでいて、圧巻の迫力。

手前からニーボーチェア、チャイニーズチェア、Yチェア、奥にはピーコックチェア、ドルフィンチェアと彼の代表先がずらりと並んでいて、圧巻の迫力。当店でもこれらの入荷実績があります。

JOHANNES HANSEN ピーコックチェア

1947年、イギリスのウィンザーチェアをリデザインしたピーコックチェア。その名の通り、ピーコック(孔雀)が羽を広げたような背もたれが特徴的ですね。スポークが矢に見えることからアローチェアと呼ばれることも。

1947年、イギリスのウィンザーチェアをリデザインしたピーコックチェア。その名の通り、ピーコック(孔雀)が羽を広げたような背もたれが特徴的ですね。スポークが矢に見えることからアローチェアと呼ばれることも。1970年代にはその優雅な見た目から多くの女優やモデルたちが愛用。座った際の背景の華やかさを見ると、そんな現象にもうなずけます。

JOHANNES HANSEN チャイニーズチェア

1943年に最初のモデルが発表されたチャイニーズチェア。王立工芸美術館に展示されていた中国明時代の「園崎」から着想を得て、伝統を活かしつつ、実際の生活と照らし合わせて改良したリ・デザインだといわれています。

1943年に最初のモデルが発表されたチャイニーズチェア。王立工芸美術館に展示されていた中国明時代の「園崎」から着想を得て、伝統を活かしつつ、実際の生活と照らし合わせて改良したリ・デザインだといわれています。これがなければ、後のザ・チェアやYチェアは生まれなっただろうと言われるほどの名だたる椅子。

当初フリッツ・ハンセンより生産されていましたが、その後PPモブラーより改良を重ねて生産されています。他にも幾度のリデザインを繰り返しており、これまで9種類のチャイニーズチェアが誕生しました。

北欧では、今あるデザインから問題を見つけ出し、より良くする「リ・デザイン」という考え方があります。それを繰り返し続けることで、何十年も輝きを失わない満足度を持つデザインが生まれてくるのです。

北欧では、今あるデザインから問題を見つけ出し、より良くする「リ・デザイン」という考え方があります。それを繰り返し続けることで、何十年も輝きを失わない満足度を持つデザインが生まれてくるのです。ハンス・J・ウェグナーもその代表的な存在です。

ピーコックチェアやチャイニーズチェアのようにリ・デザインの手法で多くの椅子をデザインし直し、その数は生涯で500を超えるとも言われています。

会場では、「ザ・チェア」のリ・デザインの変遷を垣間見れました。

初号モデルでは背もたれの笠木部分を籐を巻き、中の安価なパイン材を隠していましたが、リ・デザインを繰り返し、フィンガージョイント工法が採用され、ジョイント部分を見せる画期的な椅子へと生まれ変わりました。

彼は終生家具職人として素材の特性を熟知し、リ・デザインを繰り返しながら作り手と使い手双方の立場を考えたもの作りに徹しました。

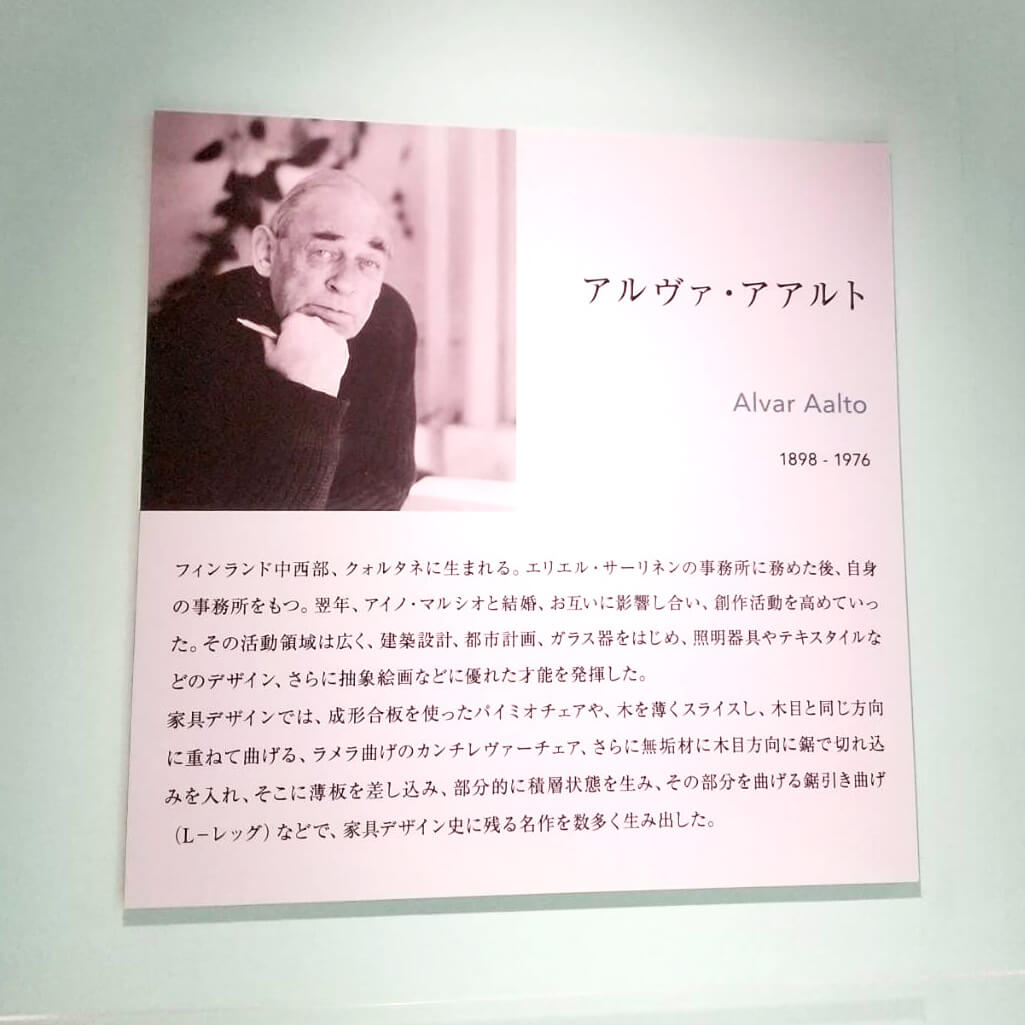

アルヴァ・アアルト

名作家具の数々

|

|

iittala サヴォイベース

|

|

アアルトはフィンランド語で「波」を意味するようです。それを知って改めて彼の作品を見ると、波を連想される美しい曲線が多く見られることに気が付きます。

作り手と使い手。

お互いの美意識が良い循環となって、美しいデザインのある暮らし、豊かな社会を築き上げてきた歴史を感じていただけたでしょうか。

北欧家具や日用品から感じる「あたたかさ」や「美しさと親しみの共存」にはデザインだけでなく、社会全体を良くしようという作り手と、それにこたえる使い手の意識の高さが呼応して出来上がってきたんですね。

さて、次回は「心の居場所」と題して、北欧の人々が楽しむおうち時間、「コージーコーナー」と照明について紹介します。お楽しみに。

(文:長谷川)